冬の寒さが落ち着き、春の兆しを感じるようになるとニュースになる黄砂。今回は毎年話題にあがる黄砂について解説します!

”基礎知識”〜黄砂とは〜

黄砂とは、中国内陸部やモンゴルの砂漠地帯から強風によって舞い上げられた微細な砂塵が、偏西風に乗って日本を含む東アジア地域に長距離輸送される現象です。この自然現象は古来より記録されていますが、近年は人為的要因により、その性質や頻度に変化が見られます。

黄砂の主な発生源はタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、中国内モンゴル自治区のホルチン砂地、黄土高原などで、特に春先の3月から5月にかけて発生頻度が最も高くなります。国立環境研究所の分析によれば、年間を通じた黄砂観測日数の約75%がこの時期に集中しています。

黄砂の粒子は主に直径2.5μm~10μmの大きさで、肉眼では見えないほど小さいものから、比較的大きい粒子まで様々です。この微細な粒子が大気中に漂うことで、空が黄褐色に見える現象が起こります。

「日本の気象現象として記録されている黄砂の最古の記述は、8世紀の『続日本紀』にまで遡る。『天より雨土(あめつち)降る』という表現で黄砂が記録されており、この現象が日本列島で千年以上にわたって観察されてきたことがわかる」—東京大学大気科学研究所

黄砂は単なる自然現象として片付けられがちですが、現代では越境大気汚染物質との複合的な問題として認識されています。特に中国の急速な工業化に伴い、黄砂粒子に硫酸塩、硝酸塩、重金属などの人為起源の汚染物質が付着するケースが増加し、環境・健康リスクが高まっています。

黄砂の発生メカニズムと気象学的要因

黄砂の発生から日本への到達まで、複雑な気象学的プロセスが関与しています。この現象を正確に理解するためには、発生条件から輸送経路、沈着過程までを包括的に把握する必要があります。

発生条件

黄砂が発生するためには、以下の条件が重なる必要があります

- 地表面の乾燥状態:冬季から春季にかけての乾燥した気候条件

- 土壌の性質:微細粒子を多く含む表土層(特に黄土)

- 強風の発生:地上10mで秒速8m以上の風速(気象庁基準)

- 大気の不安定性:上昇気流を生み出す温度勾配

- 植生被覆の欠如:過放牧や不適切な土地利用による植生減少

中国気象局と日本の共同研究によれば、黄砂発生の「閾値」として、地表の相対湿度30%以下、風速8m/s以上、前10日間の降水量が5mm未満という条件が示されています。これらの条件が揃った際に、大量の土壌粒子が大気中に舞い上がります。

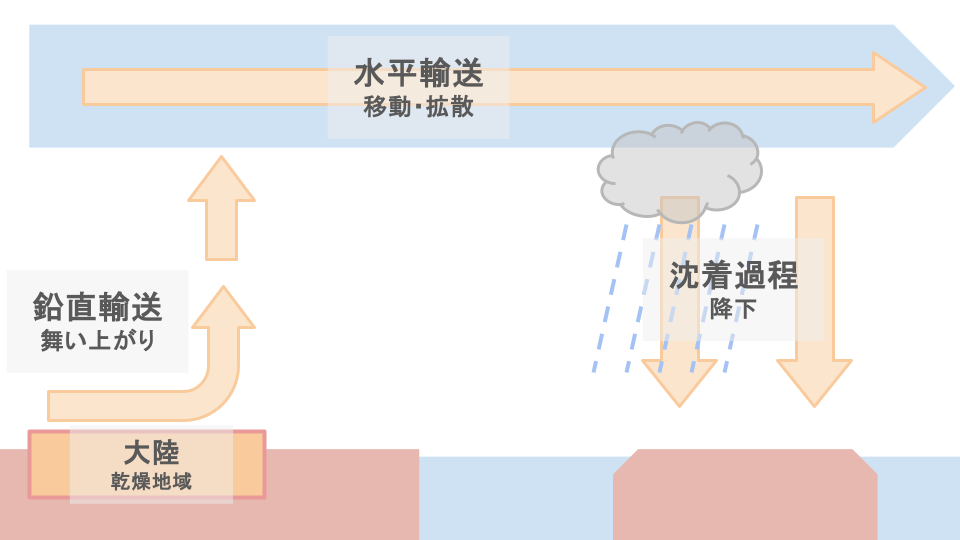

輸送メカニズム

黄砂の長距離輸送は、大気循環パターンに大きく依存しています

鉛直輸送:対流活動により粒子が対流圏中層(高度3,000m~5,000m)まで持ち上げられる

水平輸送:偏西風による東向きの気流が主要な輸送経路となる

沈着過程:重力沈降、雨による洗浄(湿性沈着)、地表面への直接衝突(乾性沈着)

最新の気象モデルによれば、黄砂粒子は発生源から日本まで平均48~72時間で到達し、粒子サイズによって輸送距離や滞留時間が異なることが明らかになっています。直径10μm以上の大きな粒子は主に発生源近くに沈着するのに対し、2.5μm以下の微小粒子は数千キロメートルの距離を移動可能です。

季節変動と気候パターン

黄砂発生の季節性は、東アジアの大気循環パターンと密接に関連しています

- 冬季モンスーン:シベリア高気圧からの寒冷乾燥した北西風が砂漠地帯を通過

- 春季の低気圧活動:温度上昇に伴う対流活動の活発化

- 前線システム:寒冷前線の通過に伴う強風の発生

特に注目すべきは、近年の研究で明らかになった北極振動(AO)と黄砂発生の関連性です。北極振動が負の位相にある年には、東アジアでの寒気の南下が強まり、砂漠地域での気圧傾度が強化されることで、黄砂の発生頻度が高まる傾向が確認されています。

日本における黄砂の観測データと長期的傾向

日本における黄砂の監視体制は、気象庁を中心とした全国103カ所の地上気象観測所と、環境省の大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)によって構成されています。これらの観測網から得られたデータにより、黄砂の長期的傾向と地域差が明らかになっています。

観測頻度の長期変動

気象庁が1967年から継続している黄砂観測データによれば、日本における年間黄砂観測日数は以下のような特徴的な変動を示しています

- 1970年代:年間平均10日程度

- 1980~90年代:減少傾向(年間平均5~8日)

- 2000~2002年:急増期(2002年は47日を記録)

- 2003年以降:大きな年変動(7~35日)

- 2010年代:西日本を中心に増加傾向(年間平均15~20日)

- 2020年代:COVID-19パンデミック初期に一時的減少後、回復傾向

特に注目すべきは、2000年代以降の「頻発年」と「寡発年」の振幅が大きくなっている点です。これは気候変動に伴う気象パターンの不安定化と関連していると考えられています。

地域差の詳細分析

国立環境研究所のデータ分析によれば、日本国内での黄砂観測には明確な地域差が存在します

| 地域 | 年間平均観測日数 | 最大濃度(μg/m³) | 平均継続時間 |

|---|---|---|---|

| 九州北部 | 25~30日 | 600~800 | 48~72時間 |

| 中国・四国 | 20~25日 | 400~600 | 36~60時間 |

| 近畿・中部 | 15~20日 | 300~500 | 24~48時間 |

| 関東 | 10~15日 | 200~400 | 24~36時間 |

| 東北 | 8~12日 | 100~300 | 12~36時間 |

| 北海道 | 5~8日 | 50~200 | 12~24時間 |

この地域差は、日本列島の地理的位置と地形的特徴、そして偏西風の進路によるものです。九州や山陰地方では、朝鮮半島を経由して到達する黄砂の影響を直接受けやすい位置にあり、観測頻度も高くなっています。

黄砂の質的変化

近年の研究で最も懸念されているのは、黄砂の「質的変化」です。国立環境研究所と九州大学の共同研究(2018-2022)によれば、現代の黄砂には以下のような変化が確認されています

- 人為起源物質との混合:硫酸塩、硝酸塩の付着量増加(過去20年で約40%増加)

- 微小粒子の割合増加:PM2.5サイズ(2.5μm以下)の粒子比率の上昇

- 重金属含有量の変化:鉛、カドミウム、ヒ素などの濃度上昇

- 生物学的成分の検出:細菌、真菌、ウイルスなどの生物学的粒子の付着

これらの変化は、発生源地域の土地利用変化や中国の工業地帯からの大気汚染物質との複合効果によるものと考えられています。特に注目すべきは、黄砂と大気汚染物質が混合することで生じる「二次生成物質」の存在で、これらは単独の場合よりも健康リスクが高い可能性があります。

健康への影響:最新医学研究からわかること

黄砂の健康影響については、日本を含むアジア各国で多くの疫学研究が実施されています。特に近年は、短期的な急性影響から長期曝露による慢性影響まで、様々な視点から研究が進められています。

呼吸器系への影響

日本呼吸器学会の最新研究(2023年)によれば、黄砂飛来時には以下のような呼吸器系疾患の増加が確認されています。

- 喘息発作:黄砂飛来日には、発作による救急外来受診が平常時と比較して18~32%増加

- COPD(慢性閉塞性肺疾患):症状悪化による入院が12~25%増加

- 肺炎:特に高齢者において発症リスクが15~20%上昇

- アレルギー性鼻炎:症状スコアが平均30%悪化

特に注目すべき研究成果として、九州大学医学部と京都大学の共同研究(2021-2023)では、黄砂粒子の表面に付着した微生物成分(エンドトキシンやβ-グルカン)が、呼吸器系の炎症反応を増強させることが明らかになりました。

循環器系への影響

黄砂の循環器系への影響については、以下のような研究結果が報告されています。

- 心筋梗塞:黄砂飛来から1~3日後に発症リスクが8~15%上昇(国立循環器病研究センター、2022年)

- 脳卒中:特に微小粒子(PM2.5)を多く含む黄砂飛来後に発症リスクが上昇

- 血圧上昇:黄砂飛来時に平均収縮期血圧が2~5mmHg上昇(東北大学医学部研究、2020年)

- 不整脈:感受性の高い患者では発生頻度が増加

これらの影響は、黄砂に含まれる微小粒子や付着物質が血管内皮細胞に炎症反応を引き起こし、血液凝固能の亢進や自律神経系の変調を引き起こすことで生じると考えられています。

脆弱集団への特別なリスク

医学研究により、特に以下の「脆弱集団」が黄砂の健康影響を受けやすいことが明らかになっています。

- 高齢者:防御機能の低下と基礎疾患の存在により影響を受けやすい

- 乳幼児・小児:呼吸器系が発達段階にあり、体重あたりの呼吸量が多い

- 妊婦:胎児への間接的影響(低出生体重児リスク増加が報告されている)

- 既存疾患保有者:喘息、COPD、心疾患などの基礎疾患がある場合

- 特定の職業従事者:屋外労働者、交通・運輸業従事者など

国立環境研究所の「黄砂と健康」プロジェクト(2018-2023)では、高齢者では黄砂濃度100μg/m³の上昇ごとに呼吸器系疾患による入院リスクが約11%上昇することが確認されています。

長期曝露の潜在的リスク

近年注目されているのは、黄砂への長期曝露がもたらす潜在的な健康リスクです。まだ研究途上の分野ですが、以下のような可能性が指摘されています。

- 肺機能の慢性的低下:特に発達段階の小児において影響が大きい

- アレルギー感作の促進:黄砂粒子が「アジュバント(免疫反応増強)効果」を持つ可能性

- 慢性炎症状態の誘導:低レベルの持続的な炎症が様々な疾患リスクを高める

東京大学と国立環境研究所の最新研究(2023年)では、黄砂の多い地域に居住する住民の血中炎症マーカー(CRPなど)が平均的に高値を示す傾向が確認されており、慢性炎症のリスク要因となる可能性が示唆されています。

産業・経済への影響と損失規模

黄砂は健康影響だけでなく、様々な産業・経済活動にも無視できない影響を及ぼしています。環境省と経済産業省の共同調査(2022年)によれば、黄砂による直接・間接的な経済損失は年間推定600億円から1,200億円に達するとされています。

製造業への影響

高度な技術を要する日本の製造業は、黄砂による精密環境の悪化に特に脆弱です。

- 半導体産業:クリーンルーム管理コストの上昇(黄砂シーズン中は通常時の1.3~1.8倍)

- 精密機器製造:不良品率の上昇(0.5~2%の増加)

- 自動車製造:塗装工程での品質管理の難化

- 電子部品:微細な回路への粒子付着によるショート・不良の増加

特に注目すべきは、電子部品製造大手5社の共同研究(2021年)によるデータで、黄砂飛来時には微細加工工程での不良率が平均1.2%上昇し、年間約70億円の追加コストが発生していると試算されています。

エネルギー部門への影響

再生可能エネルギーの拡大に伴い、黄砂のエネルギー部門への影響も注目されています。

- 太陽光発電:パネル表面への堆積による発電効率低下(5~15%)

- 風力発電:タービンブレードの摩耗促進と効率低下

- 送電設備:粒子の付着による絶縁性低下とショートリスク増加

- 空調システム:フィルター交換頻度の増加とエネルギー消費量増加

太陽光発電協会のデータによれば、大規模太陽光発電所(メガソーラー)では、黄砂飛来後のパネル洗浄コストが年間運用コストの約3~5%を占めており、発電効率と経済性の両面で影響が出ています。

交通・物流への影響

黄砂は視界不良や機器への影響を通じて、交通・物流セクターにも影響を及ぼします。

- 航空:視界不良による欠航・遅延(年間約200~300便、推定損失40~50億円)

- 海運:港湾荷役作業の効率低下と船舶機器への影響

- 鉄道:信号設備や車両電子機器への影響

- 道路交通:視界不良による事故リスク増加と渋滞の発生

国土交通省の調査によれば、特に空港運営への影響が大きく、九州・中国地方の空港では黄砂飛来時に視程悪化による着陸制限が年間10~15日発生しており、経済的損失は年間約40億円と試算されています。

観光・サービス業への影響

黄砂の飛来は観光地のイメージや屋外活動にも影響を及ぼします。

- 観光業:景観悪化による訪問者数減少(特に桜シーズンと重なる時期)

- 外食産業:屋外席の利用率低下(20~30%減)

- イベント・スポーツ:屋外イベントの中止・延期による損失

- 清掃サービス:需要増加と作業負荷の増大

観光庁の試算によれば、黄砂の多い年の西日本主要観光地では、黄砂飛来期間中の観光客数が平年比で最大15%減少し、地域経済への波及効果を含めると年間約100億円規模の損失が生じる可能性があります。

農業・自然環境への複合的影響

黄砂は農業生産や自然生態系にも多面的な影響を及ぼしています。これらの影響は単純な「良い・悪い」では評価できない複雑な側面を持っています。

農業生産への影響

農林水産省と各県農業試験場の共同研究によれば、黄砂の農業への影響は以下のように整理されています。

負の影響

- 作物の光合成阻害:葉面への堆積による日射量減少(収量への影響は作物により0~8%)

- 病害虫の発生:黄砂に付着した病原菌・胞子の長距離輸送(特にいもち病菌、さび病菌など)

- 花粉媒介の阻害:ミツバチなど花粉媒介者の活動低下

- 農作業計画の変更:防除作業や播種作業の遅延

正の影響

- 土壌への養分供給:カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラル供給

- 土壌pHの緩衝効果:酸性土壌の中和作用

- 微量要素の補給:特に海洋由来の要素が不足しがちな内陸部の土壌への補給効果

京都大学農学部の長期観測研究(2010-2023)によれば、黄砂による年間の土壌へのミネラル供給量は、ヘクタールあたり約2~5kgと推定されており、微量ながら持続的な肥沃度維持に貢献している可能性が示唆されています。

森林生態系への影響

黄砂の森林生態系への影響についても、様々な研究が進められています。

- 樹木の呼吸と光合成への影響:葉面沈着による気孔閉鎖と光合成効率の低下

- 菌類との共生関係への影響:外来微生物の導入による菌根菌叢の変化

- 林床植生への影響:微量元素の供給と土壌特性の変化

特に興味深い研究として、東北大学と森林総合研究所の共同研究(2020年)では、黄砂の沈着が多い地域の森林では、特定の菌根菌の多様性が高い傾向が確認されており、長期的な生態系適応の可能性が示唆されています。

海洋生態系への影響

黄砂の最も意外な影響は、海洋生態系への作用かもしれません

- 植物プランクトンの増殖促進:鉄など制限栄養素の供給による「海洋肥沃化」効果

- 赤潮発生との関連:特定条件下での有害藻類ブルームの誘発

- サンゴ礁への影響:堆積による光合成阻害と栄養素供給の二面性

- 炭素循環への影響:植物プランクトン増殖を通じたCO2固定促進

九州大学応用力学研究所と気象研究所の共同観測(2018-2023)では、春季の黄砂イベント後に東シナ海や日本海でクロロフィルa濃度が平均20~40%上昇することが確認されており、海洋生物生産への貢献が示唆されています。

個人でできる実践的な黄砂対策

黄砂による健康リスクから身を守るためには、個人レベルでの対策が欠かせません。特に高感受性群(高齢者、子ども、基礎疾患保有者など)は、より慎重な対応が必要です。

情報収集と予防的行動

まず重要なのは、黄砂予報を日常的にチェックし、予防的な行動を取ることです。

- 気象庁黄砂情報の活用:気象庁黄砂情報サイトで最新の予測をチェック

- 環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」:リアルタイム濃度データの確認

- 自治体の防災メール・アプリの活用:地域特化型の警報システムへの登録

- スマートフォンの専用アプリ:「大気汚染予報」「黄砂アラート」などの活用

専門家によれば、予報精度は過去10年で大幅に向上しており、現在では48時間前の予測精度は約85%に達しています。これらの情報を活用することで、事前に対策を講じることができます。

外出時の防護対策

黄砂飛来時の外出は可能な限り控えるべきですが、必要な場合は以下の対策が有効です。

マスクの選択と正しい着用

- 推奨マスク:N95規格(DS2)、KF94、KN95など微粒子捕集効率95%以上のマスク

- 適切なフィット感:顔との隙間をなくし、鼻と口を完全に覆う

- 着用時間の限定:呼吸負荷を考慮し、長時間の連続着用を避ける

- 使い捨てマスクの再利用禁止:湿気を帯びたマスクは捕集効率が低下

日本呼吸器学会の研究によれば、N95規格のマスクは黄砂粒子の約95%をフィルタリングできるのに対し、一般的な不織布マスクでは約60~70%、布マスクでは30~50%程度の捕集効率にとどまります。

目の保護

- 保護メガネ・ゴーグルの着用:特に目の乾燥や炎症を感じやすい方は推奨

- コンタクトレンズの使用制限:可能であれば眼鏡に切り替える

- 目薬の携帯:洗浄効果のある人工涙液の使用

- 帰宅後の洗顔:目の周りを丁寧に洗い流す

眼科医会の調査によれば、黄砂飛来時のコンタクトレンズ装用者は、非装用者と比較して結膜炎などの眼症状が約1.8倍多く報告されており、特別な注意が必要です。

室内環境の管理

黄砂から身を守るためには、室内環境の管理も重要です。

効果的な換気と空気清浄

- 換気のタイミング:黄砂飛来ピーク時の換気を避け、早朝や黄砂濃度の低い時間帯に短時間換気

- 空気清浄機の活用:HEPAフィルター搭載の空気清浄機の使用(部屋の広さに適した能力のものを選択)

- エアコンフィルターの定期清掃:2週間に1回程度の清掃頻度

- 加湿器の併用:適度な湿度(40~60%)の維持による粒子沈降促進

国立環境研究所の実証研究によれば、HEPAフィルター搭載の空気清浄機を適切に使用することで、室内の黄砂粒子濃度を最大90%低減できることが確認されています。

室内清掃の工夫

- 掃除の頻度増加:黄砂シーズンは通常より頻度を上げる(特に玄関、窓際)

- 掃除の方法:乾拭きではなく湿らせた布での拭き掃除

- 掃除機の選択:HEPAフィルター搭載の掃除機の使用

- 玄関マットの活用:屋外からの持ち込み防止

清掃業界の専門家によれば、従来の掃除機では超微細な黄砂粒子が再飛散するリスクがあるため、HEPAフィルター搭載モデルか、水フィルター式の掃除機が推奨されています。

健康管理の強化

黄砂飛来時期は、特に健康管理に注意を払うことが大切です。

- 水分摂取の増加:通常より多めの水分補給(1日2L以上)

- うがい・手洗いの徹底:外出後は必ず実施

- 鼻腔洗浄の検討:生理食塩水による鼻洗浄で粒子を除去

- 規則正しい生活:十分な睡眠と栄養バランスの良い食事

- 症状の観察:呼吸器・眼・皮膚の症状悪化に注意

日本アレルギー学会の調査によれば、黄砂飛来期に定期的な鼻腔洗浄を行った群では、アレルギー症状スコアが平均27%低減することが報告されています。

国家レベルの取り組みと政策動向

日本政府は黄砂問題に対して、監視体制の整備、情報提供の強化、健康影響研究の推進など、多面的な取り組みを展開しています。特に2000年代以降、急速に対策が強化されてきました。

観測・監視体制の整備

黄砂の観測・監視体制は、複数の省庁・機関が連携して構築されています。

- 気象庁ライダーネットワーク:全国11地点でのライダー(レーザーレーダー)による立体観測

- 環境省黄砂モニタリングネットワーク:大気中の成分分析と粒子状物質の採取

- NIES/JAXAによる衛星観測:GOSAT(いぶき)などによる大気エアロゾルの広域モニタリング

- 国立環境研究所による成分分析:粒子に付着した汚染物質や生物学的成分の詳細分析

これらの観測データは「黄砂データ統合・解析システム」に集約され、リアルタイムの状況把握と予測モデルの精度向上に活用されています。環境省の報告によれば、この統合システムにより黄砂予測の的中率は過去15年間で約20%向上したとされています。

情報提供・教育啓発

観測データに基づく情報提供も強化されています。

- 気象庁黄砂情報:72時間先までの予測情報の提供

- 環境省「黄砂健康影響サイト」:健康影響と対策に関する情報提供

- 自治体による注意喚起:地域特性に応じた警報システムの開発

- 学校・公共施設への情報配信:教育機関と連携した注意喚起システム

特に注目すべき取り組みとして、環境省と文部科学省の連携により、2018年から全国の小中学校で「黄砂と健康」に関する環境教育プログラムが展開されています。これにより、次世代への啓発と家庭内対策の促進が図られています。

健康影響研究の推進

黄砂の健康影響に関する科学的知見の蓄積も進められています。

- 環境省エコチル調査:子どもの健康と環境に関する全国調査の一環として黄砂影響を評価

- 国立環境研究所「黄砂・PM2.5等の健康影響研究プログラム」:長期コホート研究の実施

- アジア地域疫学共同研究:日中韓共同での健康影響データベースの構築

- 医学会との連携研究:日本呼吸器学会、アレルギー学会等との共同研究プロジェクト

これらの研究成果は、「黄砂健康影響評価検討会」(環境省)で定期的に検討され、対策の科学的基盤として活用されています。2023年の最新報告書では、黄砂の健康リスク評価の精緻化と、特に脆弱集団への対策強化の必要性が指摘されています。

将来に向けた政策展望

現在検討されている将来的な対策には以下のようなものがあります。

- 黄砂予報と大気汚染予報の統合運用:PM2.5予報との連携強化

- 健康被害防止のための指針値設定:黄砂濃度に応じた行動指針の策定

- 公衆衛生対応マニュアルの整備:医療機関・学校・福祉施設向けの対応指針策定

- 国際協力の深化:発生源対策への技術・資金協力の拡大

特に重要な動きとして、2023年に設置された「越境大気汚染対策検討委員会」では、黄砂と大気汚染物質の複合影響に対する統合的対策の必要性が強調され、2025年を目標に新たな国家戦略の策定が進められています。

日中韓国際協力プロジェクトの現状と成果

黄砂問題は典型的な国境を越えた環境問題であり、その効果的対策には国際協力が不可欠です。特に日本、中国、韓国の三カ国は、1990年代後半から段階的に協力体制を強化してきました。

三カ国環境大臣会合(TEMM)の枠組み

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM:Tripartite Environment Ministers Meeting)は、1999年から毎年開催されており、黄砂対策はその主要議題の一つです。

この枠組みの下、三カ国間の研究者交流、データ共有、共同技術開発が推進されています。外務省の評価によれば、この協力体制により、黄砂に関する科学的知見の共有と早期警報システムの改善が大きく進展しました。

発生源対策プロジェクト

発生源での対策は、黄砂問題解決の根本的アプローチとして重視されています。

中国内モンゴル自治区での植林プロジェクト

- 事業規模:1994年から累計約15万ヘクタール

- 投資額:日本側約120億円(JICA、環境省、民間協力)

- 主要手法:耐乾性樹種の植栽、草方格固定法の導入

- 成果:対象地域の砂塵発生量約35%減少(2000年比)

特に成功例として、ホルチン砂漠東部での「草方格固定・植林統合モデル」は、砂地の安定化と植生回復に顕著な成果を上げ、現地コミュニティの生計向上にも貢献しています。

モンゴルでの持続可能な牧畜支援

- 事業概要:過放牧防止と持続可能な牧畜管理システムの構築支援

- 実施地域:ゴビ砂漠周辺5県

- 主要手法:輪牧システムの導入、耐乾性飼料作物の栽培支援

- 成果:実施地域の植生被覆率平均12%向上(2015-2022年)

モンゴル環境省と日本の共同評価によれば、この取り組みにより実施地域の土壌劣化速度が大幅に減少し、地域の気候レジリエンス向上にも貢献していることが確認されています。

技術協力と能力開発

技術面での支援と人材育成も重要な協力分野です。

- モニタリング技術の移転:ライダー観測装置の提供と技術研修(中国12カ所、モンゴル2カ所)

- リモートセンシング技術の共有:衛星データ解析技術の提供

- 若手研究者交流プログラム:年間約50名の研究者交流

- 合同シンポジウムの定期開催:年1回の「東アジア大気環境シンポジウム」

特に2019年から始まった「アジア大気環境技術者研修プログラム」は、三カ国を超えて中央アジア諸国からの参加も得ており、広域的な人材育成に貢献しています。

協力の成果と将来展望

これまでの国際協力は着実な成果を上げていますが、課題も残されています。

成果

- 観測データの質・量の向上:三カ国共有データベースの構築

- 予測モデルの精度向上:国際共同モデル開発による予測精度約30%改善

- 発生源対策の進展:中国の「三北防護林」計画との連携強化

- 科学的知見の蓄積:国際共著論文数の増加(年間約30-40件)

課題と今後の展望

- 気候変動の影響考慮:砂漠化進行と黄砂発生の将来予測モデルの構築

- 対策効果の定量評価:発生源対策の長期効果測定手法の開発

- 健康・経済影響の地域間比較研究:統一評価手法の確立

- 市民参加型モニタリングの拡大:スマートフォンアプリを活用した参加型観測

2023年の第24回三カ国環境大臣会合では、「2030年に向けた北東アジア大気質改善共同ビジョン」が採択され、黄砂対策を含む包括的な地域協力の強化が合意されました。この新たな枠組みの下、発生源対策と越境汚染監視の一層の強化が期待されています。

最新技術による黄砂予測・監視システム

黄砂の予測・監視技術は急速に発展しており、特に人工知能(AI)やビッグデータ解析の導入により、精度と応用範囲の拡大が進んでいます。

最先端の観測技術

黄砂の観測では、従来のライダーや地上観測に加え、新たな技術が導入されています。

特に注目すべきは2023年に運用開始された「統合型エアロゾルモニタリングシステム」で、国立環境研究所、気象研究所、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の連携により、衛星・地上・航空機観測データの統合分析を実現しています。

AI・機械学習を活用した予測モデル

黄砂予測の分野では、AI技術の導入により精度が飛躍的に向上しています。

気象庁と国立環境研究所の共同開発による「VENUS(Variable-resolution Eulerian-type Numerical Simulationモデル)」は、従来モデルと比較して予測的中率が約25%向上し、特に黄砂の飛来時間と濃度予測の精度改善に成功しています。

市民参加型モニタリングと情報共有

スマートフォンやIoT技術の普及により、市民参加型の観測網も発展しています。

環境省の「大気環境市民科学プロジェクト」では、全国約5,000カ所の市民センサーからのデータが集約され、専門機関の観測データを補完する貴重な情報源となっています。特に都市部での高密度観測により、局所的な濃度分布の把握に大きく貢献しています。

産業応用と社会実装

黄砂予測技術は、様々な分野での実用化が進んでいます。

特に先進的な事例として、関西電力と気象情報会社の共同開発による「黄砂・日射統合予測システム」は、太陽光発電出力の予測精度を約18%向上させ、電力需給バランスの安定化に貢献しています。

気候変動と黄砂:未来予測シナリオ

気候変動が黄砂現象に与える影響については、様々な研究機関が将来予測に取り組んでいます。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書などを踏まえた最新の予測では、黄砂を取り巻く環境は今後大きく変化する可能性が指摘されています。

気候変動による黄砂発生条件の変化

気候モデルによる予測では、発生源地域の気候条件に以下のような変化が予想されています。

- 降水パターンの変化:春季の降水減少と夏季の降水集中

- 気温上昇に伴う蒸発量増加:土壌乾燥の加速

- 極端気象の増加:強風イベントの頻度・強度増加

- 植生分布の変化:砂漠化リスク地域の拡大

国立環境研究所と東京大学の共同研究(2022年)によれば、RCP8.5シナリオ(高排出シナリオ)下では、2050年までに黄砂発生ポテンシャルが現在比で約15~30%増加する可能性が示されています。特に内モンゴル東部と中国北東部での黄砂発生リスク増大が予測されています。

黄砂と大気汚染の複合影響

気候変動は黄砂と大気汚染の相互作用にも影響を与えると考えられています。

- 大気循環パターンの変化:偏西風の蛇行増加による長距離輸送経路の変動

- 大気停滞頻度の増加:汚染物質の蓄積と黄砂との混合促進

- 光化学反応の促進:高温化による二次生成粒子形成の増加

- 水蒸気量の変化:粒子表面での化学反応条件の変化

気象研究所の研究によれば、将来的に東アジアでは春季の高気圧性循環の強化が予測されており、これにより黄砂と汚染物質の日本への輸送が現在よりも効率的になる可能性が指摘されています。

社会経済シナリオの影響

黄砂の将来予測には、自然科学的要因だけでなく、発生源地域の社会経済シナリオも重要な要素です。

- 土地利用変化:農地拡大による砂漠化リスク増大 vs 持続可能な土地管理

- 水資源管理:過剰取水による乾燥化 vs 効率的水利用

- 緑化政策の継続性:大規模植林プロジェクトの維持・拡大の可能性

- 人口動態:過疎化による管理放棄地の増加 vs 持続可能な地域開発

中国科学院と東北大学の共同研究(2021年)では、中国の「生態文明建設」政策の継続により、黄砂発生量が2030年までに2010年比で約25%減少する楽観的シナリオが示される一方、政策転換や気候変動の加速により最大40%増加する悲観的シナリオも提示されています。

統合予測モデルによる将来シナリオ

最新の統合予測モデルでは、気候変動、土地利用変化、社会経済シナリオを包括的に考慮した黄砂の将来予測が試みられています。ここでは、気候変動の各シナリオにおける黄砂の発生頻度または強度の将来的な傾向を概念的に示したものです。具体的な数値予測は、気候モデルや地域特性によって大きく変動するため、ここでは一般的な傾向を示します。 楽観的シナリオは、温室効果ガスの排出量が大幅に削減され、地球温暖化が比較的低いレベルに抑えられる社会を想定しています。 中間的シナリオは、温室効果ガスの排出量が現状維持に近い形で推移し、地球温暖化が中程度のレベルで進行する社会を想定しています。 悲観的シナリオは、温室効果ガスの排出量が大幅に増加し続け、地球温暖化が深刻なレベルに達する社会を想定しています。

楽観的シナリオ(低排出+持続可能な土地管理)

- 2050年の黄砂発生量:2000-2020年平均比で約15%減少

- 強度の高い黄砂イベント:頻度の減少(年間2~3回程度)

- 黄砂の質的特性:人為起源汚染物質の付着率低下

- 日本への影響:西日本での年間黄砂観測日数10~15日程度

中間シナリオ(中排出+部分的対策)

- 2050年の黄砂発生量:現状維持~10%増加

- 強度の高い黄砂イベント:現状維持(年間4~6回程度)

- 黄砂の質的特性:汚染物質付着の地域差拡大

- 日本への影響:西日本での年間黄砂観測日数15~25日程度

悲観的シナリオ(高排出+対策後退)

- 2050年の黄砂発生量:30~50%増加

- 強度の高い黄砂イベント:頻度増加(年間8~10回程度)

- 黄砂の質的特性:複合汚染の深刻化

- 日本への影響:西日本での年間黄砂観測日数25~40日程度、東日本・北日本での観測頻度増加

これらの予測は不確実性を含むものの、気候変動対策と発生源での持続可能な土地管理の重要性を示しており、国際協力の方向性にも重要な示唆を与えています。

Q&A:黄砂に関する一般的な疑問と回答

黄砂に関して一般的に寄せられる疑問に対して、最新の科学的知見に基づいた回答をまとめました。

黄砂は近年増えているのですか?

A:気象庁の長期観測データによれば、年による変動が大きいものの、2000年代以降は1980~90年代と比較して観測頻度が増加する傾向にあります。特に顕著なのは、年による変動幅が拡大していることで、「多発年」と「少発年」の差が大きくなっています。これは気候変動に伴う極端気象の増加や、発生源地域の土地利用変化など複合的要因によるものと考えられています。

黄砂と花粉症の関係はありますか?

A:黄砂と花粉症には関連性があることが研究で確認されています。日本アレルギー学会の研究によれば、黄砂粒子は花粉アレルゲンの「運び屋」として機能することがあり、花粉症の症状を悪化させる可能性があります。また、黄砂粒子自体が気道粘膜に刺激を与えることで、アレルギー反応の閾値を下げる「プライミング効果」も報告されています。花粉飛散時期と黄砂飛来が重なる春季は、特に注意が必要です。

花粉症のある方で、花粉が飛散しているときに、黄砂濃度に応じて症状を発現する方が増えていく様子が観察されます。

屋外にいた時間が長くなるにつれて症状の出る方が増える様子が伺えますが、黄砂日にはその傾向が強くなります。

との研究結果があるように、黄砂飛来はアレルギー様症状発現リスク因子の一つとされています。

布マスクでも黄砂対策になりますか?

A:布マスクは一定の効果はありますが、黄砂対策としては限定的です。国立環境研究所の研究によれば、一般的な布マスクの黄砂粒子捕集効率は約30~50%程度で、不織布マスク(60~70%)やN95規格マスク(95%以上)と比較すると効果が低くなります。特に2.5μm以下の微小粒子に対しては捕集効率が大きく低下します。黄砂対策としては、可能であればN95規格(DS2)、KF94、KN95などの高性能マスクの使用が推奨されます。

黄砂は室内にも入ってくるのですか?

A:はい、黄砂は窓やドアの隙間、換気システムなどを通じて室内にも侵入します。国立環境研究所の研究によれば、一般的な住宅では外気濃度の約60~80%程度の黄砂粒子が室内に侵入するとされています。特に気密性の低い古い住宅や、頻繁に窓開け換気を行う場合は侵入率が高くなります。エアコンフィルターや空気清浄機の活用、窓の目張りなどの対策が有効です。

洗濯物は外に干してもいいですか?

A:黄砂飛来時は、可能であれば洗濯物の室内干しが推奨されます。特に濃度が高い日には、洗濯物に黄砂粒子が付着し、再洗濯が必要になることもあります。どうしても外干しが必要な場合は、黄砂予報をチェックし、濃度の低い時間帯を選ぶか、干す前に洗濯物をよく振って粒子を払い落とすことをお勧めします。室内干し用の除湿機能付き乾燥機の使用も効果的な対策の一つです。

車の洗車頻度を増やすべきですか?

A:黄砂シーズンは洗車頻度を増やすことが車の塗装保護の観点から推奨されます。黄砂粒子には微量のミネラル成分が含まれており、長期間放置すると塗装面を傷つける可能性があります。特にボディに付着した粒子を乾いた布で拭き取ると、微細な擦り傷の原因となるため注意が必要です。洗車する際は、まず水で十分に粒子を洗い流してから洗車することがポイントです。

子どもの外遊びは制限すべきですか?

A:黄砂濃度が高い日(視程が10km未満、環境省黄砂注意情報発令時など)には、特に喘息やアレルギー疾患のある子どもの長時間の外遊びは控えることが望ましいとされています。日本小児アレルギー学会のガイドラインでは、高濃度黄砂飛来時には屋外での激しい運動を避け、外遊び後はうがい・手洗い・洗顔を徹底することを推奨しています。学校や保育施設では、黄砂予報に基づいた屋外活動の判断基準を設けているケースも増えています。

黄砂はいつ頃まで続くのですか?

A:日本での黄砂観測は主に2月から5月にかけて多く、特に3月下旬から4月にかけてがピーク時期となります。ただし近年は季節的な変動も見られ、6月や秋季(10月頃)にも観測されるケースが増えています。気象庁のデータによれば、2010年代以降は従来の「黄砂シーズン」が拡大傾向にあり、年間を通じた監視の重要性が高まっています。気象庁の黄砂情報サイトで最新の予測を確認することをお勧めします。

黄砂と新型コロナウイルスに関連はありますか?

A:現時点では、黄砂が新型コロナウイルスの直接的な媒介となるという確定的な証拠はありません。しかし、呼吸器系への刺激により感染症に対する抵抗力が低下する可能性は指摘されています。また、マスク着用や手洗いなどの黄砂対策は、同時にウイルス感染対策としても有効です。国立感染症研究所の見解では、黄砂飛来時には感染症対策をより徹底することが推奨されています。

持続可能な社会に向けての取り組み

黄砂問題は、自然現象としての側面と人為的要因が複雑に絡み合った環境課題です。この問題への対応は、個人の健康保護から国際的な環境協力まで、多層的なアプローチが求められます。持続可能な社会構築に向けた黄砂問題への包括的取り組みはどのようなものでしょうか

科学的理解の深化と情報共有

黄砂現象の科学的理解は大きく進展していますが、さらなる研究の深化と情報共有が重要です。

特に重要なのは、科学的知見を一般市民にわかりやすく伝える「科学コミュニケーション」の強化です。専門知識がなくても適切な対策が取れるよう、リスク情報の可視化や行動指針の明確化が求められています。気象庁では最新の黄砂情報として、黄砂解析予測図が公開されています。

社会システムの適応力強化

黄砂による社会的影響を軽減するためには、各セクターの適応力強化が必要です。

先進的な事例として、大阪市の「環境・健康危機管理システム」では、黄砂予測情報と医療機関のリアルタイムデータを連携させ、医療リソースの最適配置を支援する取り組みが始まっています。このような分野横断的アプローチの拡大が期待されます。

国際協力の新たな展開

黄砂問題の根本的解決には、国際協力のさらなる深化が不可欠です。

特に注目される動きとして、2024年から本格的に始動予定の「北東アジア大気環境パートナーシップ」では、従来の政府間協力に加え、企業・研究機関・市民団体も参画する重層的な協力体制の構築が計画されています。

パーソナルアクションの重要性

最後に強調したいのは、一人ひとりの行動の重要性です。黄砂対策は特別なことではなく、日常生活の中で継続的に取り組むべきものです。

黄砂問題は、地球環境の健全性と私たちの健康が密接に結びついていることを示す象徴的な事例です。この問題への取り組みは、持続可能な社会の構築に向けた大きな一歩となるでしょう。

黄砂とこれから

黄砂現象は、古くから東アジアの人々の生活に影響を与えてきた自然現象ですが、現代においては人間活動が複雑に絡み合った環境問題へと変化しています。科学的知見に基づいた適切な対策と国際協力の推進により、この問題の影響を最小化し、地域の持続可能性を高めていくことが求められています。

黄砂という「見える」環境問題を通じて、目に見えない越境環境問題への理解と対応力を高めていくことが、未来の環境リスクに備える上でも重要な課題といえるでしょう。一人ひとりが正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、黄砂問題の解決に貢献していくことができます。